全面解剖各种“设计思维”工作坊(上)

神译局是36氪旗下编译团队,关注科技、商业、职场、生活等领域,重点介绍国外的新技术、新观点、新风向。

编者按:由于问题和系统变得越来越复杂,越来越多的企业开始强调设计思维。总的来说,设计思维要求我们进行两种思考:一种是可能性的思考,一种是可行性的思考。前者是发散性的,后者是收敛性的。而为了促进设计思维,企业内部一般会举办各种工作坊。在众多实践当中,涌现出了同理心地图、价值主张、客户旅程地图、用户画像、商业模式、设计冲刺等流派,究竟应该学哪一个?它们之间又有何异同?Slava Shestopalov对各种主流工作坊进行了剖析,总结出了它们具备的一些基础活动,并提供了很好的实践建议,值得参考。原文发表在medium上,标题是:Comprehensive Anatomy of All ‘Design Thinking' Workshops。篇幅关系,我们分两部分刊出,此为第一部分。

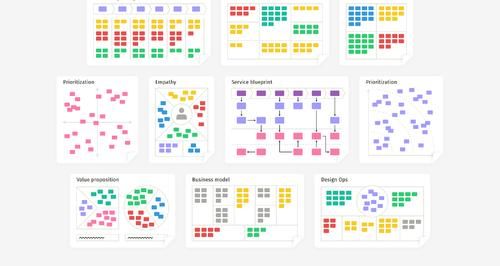

我们就不想再啰嗦工作坊对产品团队是如何的重要了。还不如玩个游戏吧。下面这张图你能看出有多少张画布?你在实践当中又尝试过几个?

这些画布分别代表的是什么类型的工作坊呢?

现如今,不在白板上贴彩色贴纸和做团队培训的设计项目已经没有多少了。只是工作坊类型的数量多得有点吓人!同理心地图(Empathy mapping),价值主张,客户旅程地图,用户画像(personas),商业模式,设计冲刺等等。这些还只是几个“经典”的例子,还有无数的派生和混合。

不过这里有个好消息:所有的工作坊都是原子性的,就像设计系统一样。通过学习它的基本组成部分和关键原理,任何人都可以轻松掌握任何复杂工作坊的本质。

顺便说一下,以下就是上述问题的答案:

工作坊的类型太多,多到你没法全都记住。

接下来我们就直奔主题了,就看看各种的工作坊是不是跟通常所描述的那样有很大不同吧。

任何一个工作坊都有自己的结构。每次主持人要求参与者做不同的事情时,其实是在开始进入新阶段,新的活动。基本活动是“原子”,是工作坊的基本组成部分。尽管NNGroup已经做出了很好的描述,但我看不出温故知新并扩展一下知识有什么错。

基础活动(在Nielsen Norman Group的基础上稍作调整)。

基本活动非常的基础,几句话就可以解释。

描述:在便签条上写点子(而不仅仅是说说)。这一步为绝大多数的其他活动打开了大门。

目标:收集并公开参与者的意见和专业知识。

所需输入:无,可以从零开始。

贴纸的目的是提取并暴露团队成员脑中的想法。

例子:你邀请了市场营销,技术和客户支持方面的专家,这些人各都有不同的经验和目标。你以及被邀请的人对于谁在想什么都没法了解全貌。你要求团队在便签上写下自己的意见。这样,你就可以得到一幅全景图,而不是不确定性。

描述:把相关便签进行分组并给分组命名。

目标:合并重复项,定义关键主题或方向。

所需输入:一些之前创建的便签。

亲和排序可以帮助看清众多独立想法之中隐藏的趋势。

例子:一个团队为新的移动app制作了一百条想法便笺。换句话说,有些便签其实说的是同一件事,只不过说法不一样而已,而且往往信息太多了。你要求大家将相关的想法归为一组,把重复的内容粘贴在一起,并对分组进行命名。经过整理之后,你只得到了几个主题,而不是各不相干的想法。

描述:以某种顺序(矩阵,序列,网格等)在画布上组织便签。一般是按照时间或优先级来排序。

目标:弄清关系和趋势,或定义好优先级。

所需输入:一些之前创建的便签。

景观地图根据不同的数据片段创建出结构。

例子:团队已经有了很多有用功能的构思,但是这些构思之间的关系还不是很清楚。你要求大家把便条放进“价值与可行性”矩阵上。通过这种做法,你将会了解到哪些想法的价值和可行性最高,哪些想法既不可行也没有价值。

下一篇:没有了