服装两巨头现场解刨--海澜之家森马服饰

--失业党7天搞懂一家公司(12)

想写一个互联网的,然而发现这行业比传统行业分析起来要容易不少,结果迟迟不知道怎么下笔,最后调转枪头回到了消费领域。

同名公众号:导演的烟蒂

一、 行业特征

1. 品牌服装公司的发展轨道

品牌服装企业一般来说都会存在3个发展阶段,即供应链构建阶段、品牌矩阵搭建阶段和渠道下沉阶段。由于服装这个行业是个原材料供给溢出严重的产业(上游原材料取之不尽用之不竭),因此服装公司在完成最开始的原始现金流积累后,都会选择剥离工厂单纯运营品牌这个路子,于是就走上了和多个工厂合作的玩法。随着规模的逐渐壮大,服装企业面临的第一大难题,就是供应链的管理。

a) 供应链构建与管理

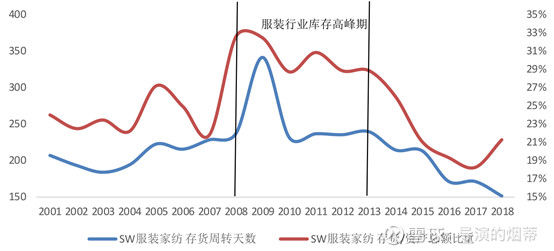

服装企业传统的供应链模式周期冗长。设计周期6-9个月,生产周期4-6个月,生产完了在分发到各个仓库又有1个月,这时候才能开始卖。互联网时代,有时候潮流趋势一来,需求端客户的反应比过去快了N倍,可能短短一个月某个款式突然就流行了,某些款式就OUT了,因此传统的供应链模式已经必须被淘汰,生产端对于消费者的响应速度必须提高到合理高度,才能跟的上时代,否则将引发巨大的库存积压问题。

国内公司纷纷效仿SAP模式(商品策划、制造到零售的一体化)。SAP模式通过产业链上下游整体的更深合作和投入,使整个生产系统能够更快的相应市场需求,俗称“柔性供应链”。具体体现为,大幅缩短设计-生产-销售三个环节的总时间,目前业内已经可以将整个周期压缩到15天以内。同时,通过小批量、多频次的订货,解决了热销产品的补单问题,且减少了库存积压。

供应链的升级显然离不开信息系统的搭建,这也是为什么海澜之家、森马等服装公司花大价钱做信息系统的原因。信息化不仅仅大幅优化了供应链,让产品能够尽快达成销售,还帮助品牌管理企业可以通过数据化的方式观察门店的坪效,通过各种方法和角度找出提高门店运营效率的方法。说到这里可以发现,服装行业本质上和星巴克的咖啡生意有很大的相似之处,重头戏都在供应链上,只不过出口的侧重点不同。星巴克的咖啡是品质高度统一的饮料,因此其供应链解决的问题是综合成本问题;服装企业的供应链虽然同样降低了运营管理成本,但最重要的问题是发掘潮流趋势,达到完成销售、减少库存的目的。

服装品牌商随着规模的扩大,不仅仅需要电子信息系统做支持,还需要大量的物流投入,用于支持销售规模,同时也为后期多品牌扩张做铺垫。森马投了十几亿,海澜投了30多亿,都是建仓库。这种投入下来,会发现服装企业的资产也变得越来越重了,这也就有了服装大厂搞轻资产加盟的初衷--避免资产太重的风险。

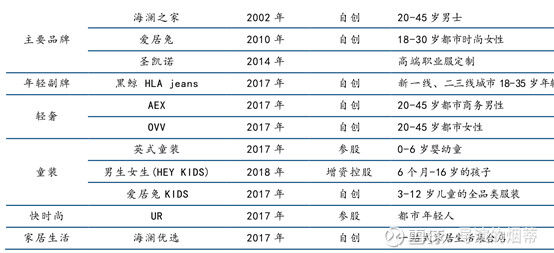

b) 多品牌矩阵

在完善供应链支持的基础上(响应效率+覆盖范围+物流规模),多品牌战略变得可行。在服装领域,单品牌是必然存在天花板的,往往一个品牌的服装为了做起来会专攻某一个细分品类,比如海澜之家是男装、巴拉巴拉是童装、拉夏贝尔是女装等,单品牌的瓶颈让服装企业必须走上多品牌的道路。以国内龙头企业为例,森马目前经营的品牌主要有森马、巴拉巴拉(童装国内第一)、CATIMINI、JASON WU;海澜之家的步子跨度更大,旗下品牌除了海澜之家外,还有爱居兔、黑鲸、男生女生等。可以说,在多品牌战略上,森马目前走在了海澜的前面,旗下有2个细分市场龙头品牌(森马和巴拉巴拉);海澜虽然正在积极培育多个品牌,但只有海澜之家一个牌子做到了男装份额第一,且由于品牌定位有老化情况,海澜主品牌的增长情况近几年出现停滞。

服装行业的多品牌策略类似于牛奶行业的多产品策略。在奶制品行业,伊利和蒙牛通过开发各种新的奶制品,一次次的突破运营边界获得额外增长,由于工厂和渠道共享,伊利推出多产品的边际成本极低,因此该套路伊利屡试不爽。对于服装企业而言,多品牌策略同样具有边际成本低的特点,由于供应链共享,因此只需要在期初品牌达到一定自营规模后,采用加盟方式扩张即可,企业需要付出的基本都在广告费上。一旦某个品牌走出了培育期,开始快速渠道下沉,则对企业而言基本等同于业绩翻番,而培育品牌的成本其实很小,即便是在培育期的最大投入,一年亏损也顶多1000万,对于海澜这种一年净利润30亿的公司,这点投入不过是毛毛雨,策略性价比极高。

下一篇:没有了